di Vincenzo Medde

L’articolo che segue è la rielaborazione, sulla base di una bibliografia più ampia, di un articolo pubblicato nel gennaio 2015.

Indice

♦ 1. Ordini segreti: far fuori i Tedeschi in Sardegna e in Corsica ♦ 2. La situazione in Italia dopo il 25 luglio 1943 ♦ 3. Le forze tedesche in Sardegna e in Corsica ♦ 4. Le forze italiane in Sardegna e in Corsica ♦ 5. Il generale Basso e gli ordini di “far fuori i Tedeschi” ♦ 6. Un battaglione della divisione Nembo si schiera con i Tedeschi ♦ 7. L’affondamento della corazzata Roma ♦ 8. La battaglia di La Maddalena ♦ 9. Ulteriori ordini al generale Basso di “far fuori i tedeschi” ♦ 10. Gli antifascisti sardi contro l’«accomodante accordo» ♦ 11. Dalla Sardegna alla Corsica al continente ♦ 12. Dove vanno e per fare che cosa i Tedeschi ♦ 13. Il processo al generale Basso e la sentenza del tribunale militare ♦ 14. La valutazione degli storici ♦ Bibliografia

1. Ordini segreti: far fuori i Tedeschi in Sardegna e in Corsica

Il 3 settembre 1943, alle due del mattino, il tenente colonnello Donato Eberlin atterrò all’aeroporto di Elmas (CA); portava con sé ordini dello Stato Maggiore dell’Esercito italiano destinati al comandante delle forze armate in Sardegna, generale Antonio Basso, che aveva insediato la centrale operativa a Bortigali (NU). Gli ordini erano riportati su un foglio dattiloscritto senza intestazione né data né firma, che si raccomandava di distruggere dopo la lettura, e consistevano in uno stralcio della Memoria 44 redatta dal Capo di Stato Maggiore dell’esercito, generale Mario Roatta. Il documento scomparve dagli archivi dello Stato Maggiore ma «il contenuto della Memoria è stato ricostruito, peraltro con indubbia precisione, attraverso le testimonianze del generale Zanussi e particolarmente del tenente colonnello Torsiello che ne fu il principale estensore» [Frassati in Battistini e Tuccinardi: 95]. Gli ordini specifici, senza riferire delle trattative per un armistizio con gli Alleati, erano per il comando della Sardegna: “far fuori” la 90a divisione granatieri corazzati tedesca dislocata nell’isola; per il comando della Corsica: “far fuori” la brigata motocorazzata tedesca [Frassati in Battistini e Tuccinardi: 95].

Il generale Basso si segnò a questo modo i punti rilevanti degli ordini dello Stato Maggiore: «Considerare il caso che forze tedesche intraprendano di iniziativa atti di ostilità armata contro organi di governo (centrali e periferici) o contro forze armate italiane e con carattere di azione collettiva intesa: a ripristinare nuovo [?] regime; ad assumere il governo diretto tendente a far fuori mezzi aereonautici e depositi di carburanti; tagliare collegamenti ed eliminare piccoli elementi sparsi. In genere poche imprese ma buone. Per la Sardegna: inizialmente far fuori le truppe tedesche; successivamente tenersi pronti per altro impiego» [cit. in Spanu Satta: 144].

Ma i Tedeschi il 3 settembre 1943 erano ancora alleati degli Italiani e, insieme, ancora in guerra contro gli Anglo-Americani. Che cosa stava dunque accadendo? Che cosa era accaduto? Qual era la situazione nella penisola, in Sardegna e in Corsica?

2. La situazione in Italia dopo il 25 luglio 1943

Il 25 luglio 1943 il Gran consiglio del fascismo aveva approvato un ordine del giorno nel quale si chiedeva che il re assumesse l’effettivo comando delle forze armate e riprendesse tutti i poteri che, secondo l’art. 5 dello Statuto del Regno, erano suoi propri ma che invece erano diventati per venti anni prerogativa del Duce. Era la fine di Mussolini e del suo regime. Vittorio Emanuele III, informato della richiesta del Gran consiglio, aveva nominato il maresciallo Pietro Badoglio a capo del governo e fatto arrestare Mussolini. Era dunque finito il regime fascista, ma non la guerra, perché Badoglio in un suo proclama informava e intimava: «Italiani! Per ordine di Sua Maestà il Re e Imperatore assumo il Governo militare del Paese, con pieni poteri. La guerra continua. L’Italia, duramente colpita nelle sue provincie invase, nelle sue città distrutte, mantiene fede alla parola data, gelosa custode delle sue millenarie tradizioni. Si serrino le file attorno a Sua Maestà il Re e Imperatore, immagine vivente della Patria, esempio per tutti. La consegna ricevuta è chiara e precisa: sarà scrupolosamente eseguita, e chiunque si illuda di poterne intralciare il normale svolgimento, o tenti turbare l’ordine pubblico, sarà inesorabilmente colpito. Viva l’Italia. Viva il Re».

In realtà, il nuovo governo, mentre confermava ai Tedeschi la fedeltà all’alleanza, avviava trattative con gli Anglo-Americani in vista di un armistizio. I Tedeschi ne erano al corrente e avevano fatto affluire nella penisola nuove divisioni.

Il 3 settembre 1943, presente il generale Eisenhower, il generale Castellano per l’Italia e il generale Bedell Smith per gli Alleati firmarono un armistizio con il quale il governo italiano si impegnava ad uscire dall’alleanza con i Tedeschi e a non combattere più contro le truppe alleate. Inoltre, gli Anglo-Americani avrebbero potuto liberamente utilizzare il territorio nazionale per condurre le operazioni belliche necessarie. La flotta italiana avrebbe dovuto raggiungere Malta e gli aerei dell’Aeronautica le basi alleate nell’Italia meridionale.

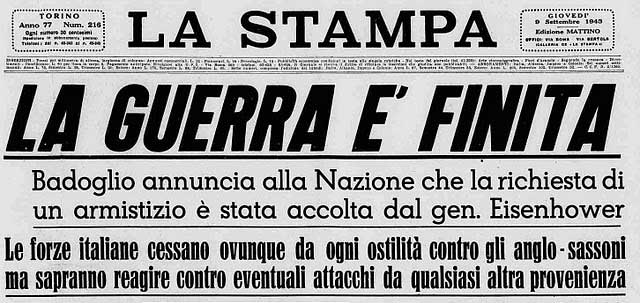

L’armistizio venne reso pubblico l’8 settembre, prima dalla radio di Algeri alle 18.30 e poi da Badoglio alle 19.45.

L’armistizio comportava che gli alleati di ieri, Italiani e Tedeschi, diventati ora nemici, dovevano far fronte in tempi rapidi alla nuova situazione. I Tedeschi si erano preparati al cambiamento italiano fin da maggio con l’approntamento dell’operazione Acse che ridisegnava dislocazione delle truppe e compiti strategici con il coordinamento tra comando centrale e comandi periferici.

Gli Italiani invece, non avevano nessuno piano per affrontare la nuova situazione che vedeva i Tedeschi prontamente trasformarsi da alleati in nemici; anzi, coloro che avrebbero dovuto approntare i piani e guidare il paese nella nuova fase – il re Vittorio Emanuele III, il capo del governo Pietro Badoglio, il capo di S.M. Vittorio Ambrosio, il capo di S.M. dell’esercito Mario Roatta – di primissimo mattino il 9 settembre abbandonarono Roma per rifugiarsi a Brindisi sotto la protezione degli Alleati.

I comandi e i soldati dell’esercito italiano, nella penisola e nei fronti esterni, lasciati dal re e dal governo privi di piani e di ordini, si sbandarono e nonostante sporadiche resistenze molti vennero disarmati, fatti prigionieri e deportati in Germania.

Gli Italiani tutti e non solo i soldati, dal 1943 al 1945, si trovarono a dover affrontare una terribile situazione di guerra che aveva i tratti di una crisi verticale che colpiva l’intero organismo sociale indotta e aggravata dalla «crisi/scomparsa dello Stato» [Galli della Loggia: 4-5].

3. Le forze tedesche in Sardegna e in Corsica

Gli ordini trasmessi da Eberlin al generale Basso, senza in alcun modo chiarire ragioni e contesto, miravano appunto a far fronte alle prevedibili reazioni dei Tedeschi che in Sardegna potevano contare sulla 90a divisione granatieri corazzati ricostituita nella primavera 1943 in Sardegna dopo aver combattuto nell’Afrika-Korps fino al suo crollo in Tunisia.

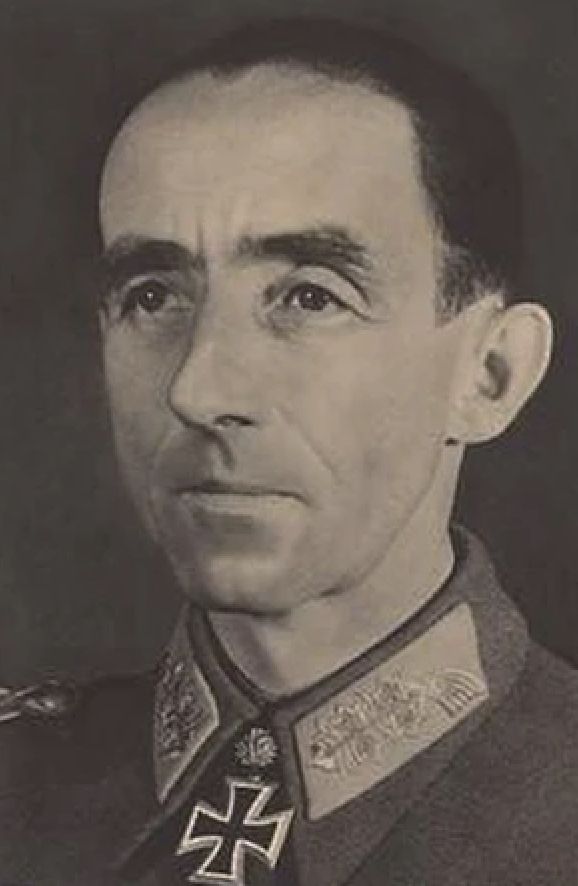

Le forze tedesche in Sardegna disponevano di 25.800 uomini della Wehrmacht – 19.300 dell’Esercito e 6.500 della Luftwaffe [Schreiber 1992: 135; Molony: 375, Sanna e Sassu: 19-20] –, poco più di 15.000 secondo Filippo Frassati [Frassati in Battistini e Tuccinardi: 106] disciplinati e ben equipaggiati al comando del generale Carl-Hans Lungershausen. Forze di fatto totalmente autonome rispetto al comando italiano, il quale non sapeva neppure di quanti carri armati disponevano i Tedeschi, tant’è che il generale Basso, senza precise informazioni, ne valutava il numero tra i 200 e i 300, mentre, in realtà, erano 62 [Sanna e Sassu: 19-20].

Le unità della 90a divisione adottarono come emblema la sagoma della Sardegna con una baionetta che l'attraversa e l'indicazione delle città di Cagliari e Olbia.

Nella sentenza del processo del giugno 1946 (si veda più avanti) che assolve il generale Basso viene affermato: «Dati gli accorgimenti germanici non è stato possibile precisare [il numero dei carri armati], ma che doveva oscillare tra i 2 e i 300» [Sentenza del processo al generale Basso riportata in Addis Saba, d’ora in poi Sentenza-Addis Saba: 374]. In effetti, il comando della 90a divisione, che si era installato in una località posta tra, Collinas e Gonnostramatza aveva sempre lasciato il comando italiano all’oscuro circa l’organizzazione, la consistenza, i piani, la forza bellica dei Tedeschi.

Si è chiesto in proposito il generale Giovanni Casula, comandante della divisione Calabria del XXX Corpo d’armata in Sardegna: «Un divario di ben cento carri armati. Perché questo è potuto avvenire pur dopo tutte le manifestazioni di solidarietà cameratesca e tattica ed essendo la divisione tedesca da circa dieci mesi alle dipendenze del generale Basso?» [«La Nuova Sardegna», 7 settembre 1947].

Le forze tedesche in Corsica, al comando del generale Frido von Senger und Etterlin, erano costituite dalla brigata d’assalto Reichsführer-SS per un totale di 4.057 soldati, più 1.549 uomini (201 della Marina, 879 dell’Aeronautica, 35 del Genio e 434 dei Servizi dell’Esercito) non inquadrati nella Brigata» [Bertinaria in Battistini e Tuccinardi: 179, 186; Schreiber 1992: 136].

4. Le forze italiane in Sardegna e in Corsica

Il Comando Forze Armate Sardegna, agli ordini del generale Antonio Basso, con sede a Bortigali, disponeva di una forza complessiva pari a circa 132.000 uomini, inquadrati in massima parte in due Corpi d’armata: il XIII, agli ordini del generale Gustavo Reisoli-Matthieu, con sede del comando a Nuraminis (30 km circa a nord di Cagliari); il XXX, agli ordini del generale Gian Giacomo Castagna, con sede del comando a Sassari. Esisteva poi una massa di riserva mobile, formata dalla divisione di fanteria Bari e dalla divisione paracadutisti Nembo, quest’ultima giudicata di scarso affidamento, perché ne erano note le simpatie per i Tedeschi. Da aggiungere, infine, qualche unità della Marina e dell’Aeronautica Militare [Schreiber 1992: 135].

Si trattava di forze nel complesso male equipaggiate e male armate, che avevano, fra gli altri, il compito di «fronteggiare uno sbarco nemico che nessuno credeva probabile e di cui perciò nessuno valutò mai seriamente la terribile incognita» [Spanu Satta: 72].

Il generale Basso, a proposito dell’equipaggiamento delle sue truppe, più tardi descrisse la situazione a questo modo: «I mezzi di rapido trasporto erano limitatissimi e in parte non efficienti per le conseguenze dell’usura del loro servizio e dell’impossibilità di riparazioni senza parti di ricambio e con limitate officine: i mezzi logistici modestissimi specie nel campo del vestiario che, malgrado le insistenti richieste non venivano forniti dal continente. Ricorderò la tragedia delle scarpe. Ne chiedevo 100 e ne avevo 10, tutte di dimensioni eccessive e non adattabili. Chiedevo le suole per le riparazioni e me ne mandavano in quantità limitatissima» [«La Nuova Sardegna», 23 ottobre 1947].

Dai documenti militari risultavano anche quindici campi di aviazione, ma gli unici veramente tali erano quelli di Cagliari e di Fertilia. Più efficienti, munite e affidabili sembravano essere invece le basi navali, in particolare quella di La Maddalena. La malaria inoltre condizionava la vita dei soldati, dei non Sardi in particolare, per i quali l’infezione aveva più spesso esiti letali.

In ogni caso, in Sardegna il rapporto numerico tra Italiani e Tedeschi era di 4,5 a 1. I reparti migliori per organizzazione e disciplina erano inquadrati nella divisione di paracadutisti Nembo al comando del generale Ercole Ronco e del tenente colonnello Alberto Bechi Luserna. I paracadutisti erano anche quelli che più risultavano in sintonia con i Tedeschi con i quali avevano spesso fraternizzato. La Nembo si era accampata a Villanovaforru (60 km circa a Nord di Cagliari), non lontano dall’area di comando dei Tedeschi.

Le forze armate italiane in Corsica erano costituite da due divisioni ordinarie, Friuli e Cremona, due costiere, vari reparti minori di alpini, fanti, granatieri, camicie nere, carristi, bersaglieri «il cui livello di preparazione alla battaglia andava dal mediocre all’eccellente» [Carloni: 121]; nel complesso circa 78.000 uomini più qualche migliaio di partigiani corsi [Bertinaria in Battistini e Tuccinardi: 180]; secondo Schreiber 74.000 uomini dell’Esercito e altri 2.000 appartenenti alla Marina e all’Aeronautica [Schreiber 1992: 136]; secondo Tedde si arrivava a 85.000 unità [Tedde: 73]. Il comando delle forze italiane in Corsica era affidato al generale Giovanni Magli.

5. Il generale Basso e gli ordini di “far fuori i Tedeschi”

Questo dunque il contesto nel quale il generale Basso si trovava ad operare quando, cinque giorni prima dell'annuncio pubblico dell'armistizio, ricevette l’ordine di “far fuori i Tedeschi”.

La mattina del 6 settembre il generale Basso, riuniti a Bortigali i comandanti delle truppe italiane in Sardegna, li informò degli ordini ricevuti e di un piano operativo che egli aveva nel frattempo elaborato e che prese il nome di Memoria T. Due giorni dopo, la sera dell’8 settembre, alle ore 20.30, il generale Basso apprese dalla radio la notizia dell’armistizio dal comunicato del maresciallo Badoglio: «Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza».

La stessa sera il comandante delle truppe tedesche, generale Lungershausen, dopo aver invitato il generale Basso a mantenere l’alleanza facendo anche appello al pregresso cameratismo d’armi e avendone ricevuto un rifiuto, comunicò che aveva ricevuto l’ordine di lasciare l’isola per raggiungere la Corsica. Il generale Basso – interpretando gli ordini della Memoria 44 come se venisse suggerito di intervenire solo in caso di iniziative tedesche ostili, e volendo i Tedeschi lasciare la Sardegna al più presto – comunicò a Lungershausen che le truppe italiane non avrebbero ostacolato la partenza della 90a divisione con i suoi carri armati e indicò l'itinerario di evacuazione: Oristano-Macomer-Ozieri-Tempio. Presa la decisione, Basso radiotelegrafò a Roma per comunicare al Comando la richiesta dei Tedeschi senza però ricevere alcun riscontro [Sentenza-Addis Saba: 361].

6. Un battaglione della divisione Nembo si schiera con i Tedeschi

Come si è già accennato, Lungershausen, l’8 settembre, aveva inviato una lettera al generale Basso nella quale lo invitava a non accettare l’armistizio e proseguire insieme con i Tedeschi la guerra contro gli Anglo-Americani. Basso rifiutò categoricamente, anzi informò il collega che gli ordini erano di farli fuori. L’invito dei Tedeschi, rifiutato da Basso, venne invece accolto da un battaglione della Nembo al comando del maggiore Mario Rizzatti, il quale riteneva l’armistizio un vero e proprio tradimento. I paracadutisti di Rizzatti si organizzarono e seguirono i Tedeschi in direzione di Oristano lungo l’itinerario predisposto da Basso per favorire l’evacuazione della 90a divisione. Prima il generale Ronco poi il tenente colonnello Bechi Luserna tentarono di convincere i paracadutisti dissidenti a rinunciare al progetto di Rizzatti. Bechi Luserna, con un autista e due carabinieri di scorta, alle sei del mattino del 10 settembre partì da Villanovaforru, sede del comando della Nembo, e dopo una breve sosta a Bortigali, dove Basso gli consigliò di non proseguire, alle 17:30 arrivò nei pressi di Macomer (NU) sulla strada statale Carlo Felice, dov’era accampato il battaglione di Rizzatti. Qui, in un’azione confusa, alcuni paracadutisti aprirono il fuoco e uccisero Bechi Luserna. Il suo corpo venne portato fino a Santa Teresa di Gallura e poi gettato in mare. (Sulla figura e sulla morte di Bechi Luserna vedi l’articolo L’8 settembre del ’43 in Sardegna, tra dovere ed eroismo).

Filippo Frassati osserva che la sedizione della Nembo, episodio certo gravissimo, fu però amplificata in modo eccessivo dato che «coinvolse non più di 300 uomini sui circa 10.000 effettivi dell’unità» [Frassati in Battistini e Tuccinardi: 102].

7. L’affondamento della corazzata Roma

Il Comando Supremo aveva comunicato a Raffaele de Courten, Ministro e Capo di Stato Maggiore della Marina, le seguenti disposizioni: «Unità da guerra italiane. Debbono uscire al più presto in mare tutte quelle comunque in condizioni di navigare, per raggiungere i porti della Sardegna, della Corsica, dell’Elba, oppure di Sebenico e Cattaro; tutte quelle non in condizioni di muovere, oppure che in uno dei porti di rifugio di cui sopra verranno a trovarsi in condizioni di cadere in mano germanica, dovranno essere autoaffondate» [cit. in Monteverde: 119].

La sera dell’8 settembre, diretta a La Maddalena lasciava i porti di La Spezia e Genova la squadra da battaglia italiana composta dalle navi Roma, Vittorio Veneto, Italia, due incrociatori, due cacciatorpediniere, quattro altre navi di scorta [Monteverde: 120]. A mezzogiorno del 9 settembre le navi italiane giunsero in vista delle Bocche di Bonifacio. Ma, nel pomeriggio, a nord-ovest dell’Asinara, la squadra italiana venne a più riprese attaccata da bombardieri tedeschi che impiegavano bombe perforanti teleguidate.

Due di esse colpirono la Roma, provocando falle, incendi ed esplosioni; in venti minuti tutto era finito: la grande nave si capovolse, si spezzò e i due tronconi colarono a picco. Dei quasi duemila uomini dell’equipaggio se ne salvarono – talvolta orribilmente ustionati – seicento, trasportati alle Baleari mentre il resto della squadra raggiungerà Malta; tra le 1350 vittime, oltre a venticinque marinai sardi, il comandante in capo delle Forze navali da battaglia italiane, ammiraglio Carlo Bergamini.

http://www.storiaxxisecolo.it/Resistenza/8_settembrei.htm8. La battaglia di La Maddalena

Affinché i soldati e i carri di Lungershausen potessero passare in Corsica era necessario avere il controllo delle batterie di La Maddalena.

Le forze tedesche nell’arcipelago maddalenino e sulla costa gallurese antistante erano costituite da diversi nuclei dislocati presso alcune batterie; un distaccamento attendato nella zona della Trinita, un deposito siluri con 6-8 uomini, un reparto che faceva servizio al semaforo e alla stazione meteorologica, una stazione radio, un deposito viveri e carburante, due batterie sulla costa gallurese, quattro motozattere, una motosilurante, due dragamine, due moto barconi (tutti armati con cannoncini e armi automatiche), una motocisterna. Il capitano di fregata Helmut Hunaüs, fungeva da collegamento tra i Tedeschi e il comando italiano dell'isola [Sotgiu: 14].

Le forze italiane comprendevano, oltre a un battaglione costiero, la 3a legione MILMART (Milizia Artiglieria Marittima), articolazione della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, di fede fascista e in ottimi rapporti con i Tedeschi. I cannoni antiaerei erano affidati al comando DICAT (Difesa Contraerea Territoriale) mentre quello dei cannoni antinave era diretto dal comando FAM (Fronte A Mare). Vi era poi anche un distaccamento di Reali carabinieri e un comando di polizia militare.

A La Maddalena aveva sede la più alta autorità della Marina in Sardegna, l’ammiraglio Bruno Brivonesi, che però dipendeva gerarchicamente dal generale Basso e nello stesso tempo dallo Stato Maggiore della Marina, il che poteva produrre una sovrapposizione di ordini non coordinati.

L’ammiraglio Brivonesi era partito il giorno 8 settembre per Roma convocato dall'ammiraglio Raffaele de Courten, capo di stato maggiore della Marina, dal quale però non ricevette alcuna informazione né sull’armistizio firmato il 3 settembre a Cassibile né sulla data dell’annuncio. Ne fu informato al suo ritorno a La Maddalena, perché, come già s’è detto, lo aveva annunciato prima la radio da Algeri alle 18.30 e poi Badoglio alla radio italiana alle 19.42.

Brivonesi la mattina del 9 settembre si era messo in comunicazione con l’ammiraglio Giartosio dello Stato Maggiore della Marina, dal quale ricevette l’ordine di «catturare e affondare i mezzi tedeschi che si trovavano a La Maddalena secondo le clausole dell’armistizio. Siccome Brivonesi prese tempo, dicendo di non conoscere tali clausole, Giartosio rispose che gliele avrebbe comunicate nuovamente. Cosa che fece alle ore 11» [Tusceri: 100]. Brivonesi stesso, in una sua relazione, scrisse di aver ricevuto dallo Stato Maggiore della Marina l’ordine di far valere le clausole dell’armistizio e di «catturare le truppe tedesche che si trovavano sul suo territorio» [cit. in Sotgiu 34].

Elena Aga Rossi, invece, riporta un passaggio di una relazione del 4 gennaio 1944 del capo di Stato maggiore, ammiraglio de Courten, nella quale si afferma che Supermarina «lasciò formalmente libero l’ammiraglio Brivonesi di decidere il comportamento da tenere di fronte alle richieste di libero passaggio in Corsica; ma sostanzialmente egli fu autorizzato a facilitare quel passaggio» [cit. in Aga Rossi: 147, 303].

Brivonesi, alla fine, decise di attenersi agli ordini di Basso di lasciar passare senz’altro i soldati di Lungershausen in Corsica.

I Tedeschi però, non fidandosi degli Italiani, in attuazione di un piano già da tempo preparato e guidati dal comandante Helmut Hunaüs, il 9 settembre occuparono i punti nevralgici della base, compresa la palazzina del comando (dove si trovava in quel momento Brivonesi, che venne fatto così prigioniero) e la mensa (dove si trovavano tutti gli altri ufficiali). «Inizia una vicenda in cui incomprensione, tendenza al compromesso e viltà dei capi si mescolano con l’eroismo di uomini che non vogliono arrendersi» [Brigaglia 1986: 31].

Brivonesi, sempre con l’idea di non alimentare un conflitto con i Tedeschi, stipulò un accordo scritto con Hunaüs che stabiliva: «Mi impegno di non compiere atti ostili contro le truppe tedesche che si trasferiscono dalla Sardegna alla Corsica a condizione che il Comando tedesco mantenga invariate le occupazioni già effettuate e non attacchi nessuna caserma, deposito munizioni, batterie, impianti ecc. Reciprocamente le truppe italiane non attaccheranno distaccamenti tedeschi e tutto quanto è stato già occupato. Il Comando tedesco permette l’uscita indisturbata degli idrovolanti e dei sommergibili» [cit. in Spanu Satta: 162].

Lo stesso Brivonesi, sorvegliato dai Tedeschi e di fatto prigioniero, volle accertarsi personalmente che in tutta l’isola gli Italiani rispettassero il cessate il fuoco.

La base era ormai priva di ufficiali liberi di dare ordini, ma l’iniziativa di combattere comunque contro i Tedeschi venne presa a livello individuale; l’11 settembre «il maggiore Renato Barsotti, nella sua qualità di ufficiale di collegamento fra Esercito e Marina, prese in mano la situazione, preparando, in accordo con il colonnello Vittorio Rota (anche lui ufficiale di collegamento), un piano per cacciare i Tedeschi da La Maddalena» [Sotgiu: 50].

Barsotti contattò gli uomini che potevano dargli maggiori garanzie di segretezza e collaborazione e, in particolare, il responsabile dell’arsenale, Carlo Avegno. I contatti non dovevano suscitare sospetti nei Tedeschi, quindi inviò emissari o raggiunse per telefono le postazioni sicure e, in alcuni casi, Barsotti stesso si preoccupò di prendere accordi diretti.

Il pomeriggio dell’11 il generale Lungershausen sbarcò a La Maddalena per accertarsi personalmente che il passaggio delle sue truppe non avrebbe incontrato ostacoli; chiese pertanto il controllo di sei batterie antinave e delle banchine e l’allontanamento del personale italiano da tutte le altre batterie. Brivonesi concesse il controllo delle banchine mentre per le altre richieste disse che aveva bisogno dell’autorizzazione di Basso [Sotgiu: 53].

Più tardi, il colonnello Almers (che era subentrato a Hunaüs) prese la decisione di ridurre ulteriormente la libertà di movimento di Brivonesi confinandolo nei suoi alloggi e staccando tutti i telefoni del comando, di modo che l’ammiragliato non avesse più alcun contatto con l’esterno.

E all’esterno, mentre Barsotti e Avegno preparavano l’attacco ai Tedeschi, la tenuta organizzativa dei reparti cominciava a cedere e a mostrare i tratti della disgregazione: «… vestiario veniva dai sottufficiali del Commissariato versato a intere braccia nelle mani dei marinai presenti i quali se li contendevamo mediante zuffe violente; molti altri marinai introdottisi nei magazzini si appropriavano di tutto quanto loro veniva a portata di mano. Fu sparato, non si sa da chi, qualche colpo di arma da fuoco. Nella serata del 12 e nei successivi 14 e 15 siffatto stato di cose … assunse proporzioni che possono dirsi scandalose: autocarri e moto furgoncini con vestiario e generi alimentari uscivano liberamente dal Commissariato e da altro magazzino situato nel caseggiato scolastico, dirigendosi verso le abitazioni di ufficiali, sottufficiali, comuni e civili» [da una relazione della tenenza dei Carabinieri cit. in Sotgiu: 55-56].

La mattina del 13 settembre i gruppi che avevano seguito le indicazioni di Barsotti e Avegno si mossero per attaccare i Tedeschi nelle vie, strade, piazze, case nelle quali si erano disposti. Ben presto però la lotta si frammentò in una serie di scontri isolati, rapidi e cruenti senza una strategia e una prospettiva, ma che dimostravano la volontà di non cedere ai Tedeschi senza combattere. Cadde anche Avegno nel tentativo di soccorrere Giovannino Cotza, un carabiniere della Marina mortalmente ferito [Sotgiu: 56-74].

Nonostante tale volontà e nonostante che i Tedeschi avessero lasciato nelle mani dei ribelli 250 prigionieri, la situazione alla fine della giornata era diventata insostenibile: vennero diffusi ordini di cessate il fuoco, l’ammiraglio Brivonesi si adoperò per bloccare le ostilità chiedendo anche che ai Tedeschi venissero restituite armi e libertà, il generale Lungershausen perentoriamente ingiunse agli Italiani di lasciare il controllo di sette batterie ai suoi uomini. Intanto i militi delle batterie di La Maddalena abbandonavano le postazioni, svaligiavano i magazzini, se ne andavano con tutti i mezzi possibili. Ormai a La Maddalena tra gli Italiani regnava il caos mentre i Tedeschi dai porti di Palau e Santa Teresa proseguivano il trasferimento delle truppe in Corsica, che ebbe termine il 17 settembre.

I caduti tra il 9 e il 13 settembre 1943 furono 28, il capitano di vascello Carlo Avegno venne proposto per la medaglia d’oro e il maggiore Renato Barsotti per la medaglia d’argento.

In conclusione, come riassume Francesco Spanu Satta, «le preponderanti forze italiane furono messe in scacco da un pugno volitivo di tedeschi» [Spanu Satta: 162]; e questo nonostante l’eroismo volontario di marinai e soldati che avevano combattuto anche se i loro generali avevano fatto di tutto per evitare ogni scontro con i Tedeschi.

9. Ulteriori ordini al generale Basso di “far fuori i tedeschi”

I preparativi dei Tedeschi per evacuare la Sardegna erano cominciati la sera stessa dell’8 settembre a piccoli scaglioni autotrasportati e scortati da carri armati diretti a Palau, porto d’imbarco per la Corsica, stazione questa di passaggio per il continente. Mentre la brigata corazzata tedesca di stanza in Corsica aveva già costituito una testa di sbarco a Bonifacio, il 10 settembre i primi contingenti tedeschi avevano già lasciato la Sardegna. Il generale Magli ne aveva informato il generale Basso e lo aveva invitato a bloccare il passaggio, ma Basso non fece che confermare la decisione di favorire l’esodo delle forze tedesche [Sentenza-Addis Saba: 362].

Ma l’11 settembre arrivarono a Cagliari due marconigrammi firmati dal Capo di S.M. dell’esercito, generale Roatta, con i quali si ordinava di attuare le misure predisposte con la Memoria 44 e di eliminare le truppe germaniche che dovevano considerarsi come nemiche. Il generale Basso però si limitò a ordinare che i movimenti dei Tedeschi fossero sorvegliati da vicino, non per impedirne l’evacuazione ma per accertarsi che non avessero deciso di invertire la marcia per tornare a sud, cosa che Lungershausen non aveva certo alcuna intenzione di fare, considerato che il suo obbiettivo era portare le sue truppe fuori dalla Sardegna [Sentenza-Addis Saba: 363].

Il 12 settembre venne consegnato al generale Basso l’Ordine 5V del generale Roatta: «Urge attuare con massima decisione ed energia memoria 44, facendo fuori rapidamente comandi e reparti tedeschi che si trovino comunque in Sardegna et Corsica. A tale uopo si rende indispensabile impedire passaggio 90a divisione dall’una all’altra isola» [cit. in Sentenza-Addis Saba: 363; Tusceri: 163-164; Sanna e Sassu: 23]. Il giorno successivo, il 13 settembre, Basso inviò un messaggio di risposta: «Rispondo 5V, truppe tedesche occupano parte piazza Maddalena e protette forti retroguardie corazzate ripiegano zona Nord orientale isola dove iniziano traghetto Corsica. Sono in corso movimento mie truppe per consentire attacco decisivo. Prevedo poterlo attuare non prima giorno 16. Nessun affidamento su divisione Nembo che deve anzi essere controllata» [cit. in Sentenza-Addis Saba: 364].

Il 13 un ufficiale recapitò al generale Basso un altro ordine denominato 21V, datato 12 settembre e firmato sempre dal generale Roatta, col quale, nel confermare il precedente ordine 5V, si precisava: «Germanici devono essere considerati nemici e come tali attaccati e distrutti senza la minima esitazione. In modo assoluto deve essere impedito ulteriore passaggio 90a divisione tedesca in Corsica. D’altra parte dopo quanto avvenuto in Italia, alla Maddalena ecc. e dopo l’attacco aereo germanico alla nostra flotta (fatti che, almeno in buona misura, debbono essere noti a V.E.) si sarebbe dovuto comprendere che in mancanza di altri ordini, si doveva dare piena applicazione alla memoria 44, a prescindere da qualsiasi atto germanico di ostilità in Sardegna e Corsica. Il Comando Supremo e questo S.M. contano sulla energia di V.E. per guadagnare il tempo perduto e far fuori del tutto i tedeschi dalle due isole e dalla Maddalena» [cit. in Sentenza-Addis Saba: 364].

Si profilava dunque un conflitto tra le disposizioni del comando supremo e le decisioni di Basso che insisté nell’attuazione del suo piano di favorire l’esodo dei Tedeschi indicando loro l’itinerario da seguire (Oristano-Macomer-Ozieri-Tempio), mettendo a disposizione i mezzi per il trasferimento delle truppe, raccomandando di evitare ogni incidente con la popolazione e con i soldati italiani.

Ma alcuni incidenti si verificarono ugualmente. Nei pressi di Baressa, a circa quaranta chilometri a sud di Oristano, in uno scontro tra Tedeschi e cittadini venne ucciso un ragazzo di diciassette anni, Anselmo Lampus; mentre al Ponte Mannu sul Tirso si ebbe un vero e proprio scontro tra Tedeschi e i reparti italiani al comando del tenente colonnello Sardus Fontana che presidiavano un posto di blocco.

Il 14 il generale Basso e il generale Lungershausen si incontrarono a Tempio per un pranzo durante il quale venne concordato che le truppe tedesche potevano sgomberare tranquillamente la Sardegna fino a tutto il 17 settembre. Nella lettera con la quale il generale Basso dava notizia dell’accordo all’Ammiraglio Brivonesi a La Maddalena, si precisava che le batterie non dovevano sparare contro i natanti in partenza per la Corsica di giorno e di notte e che occorreva evitare assolutamente malintesi o incidenti fino a tutto il giorno 17. Dopo tale giorno, continuava la lettera, qualsiasi tentativo di ritorno nelle isole dell’Arcipelago ed in Sardegna sarebbe stato considerato azione nemica e si sarebbe agito in conseguenza. «Nostro compito principale è di farli fuori dalla Sardegna e dalle isole. Quando l’avremo raggiunto col metodo facilitativo, passeremo a quello della decisa e recisa resistenza» [cit. in Sentenza-Addis Saba: 365]. Decisa e recisa resistenza contro chi, vien da chiedersi, se i nemici, i Tedeschi, avevano ormai abbandonato la Sardegna e le isole con l’aiuto degli Italiani stessi.

Il 15 settembre, all’indomani del pranzo con Basso, Lunghershausen ordinò di attaccare l’aeroporto di Vena Fiorita nei pressi di Olbia e distruggere gli aerei a terra. Poco lontano, nella zona di Monti, vi era un reparto corazzato agli ordini del generale Scalabrino, ma non poté intervenire perché così era stato disposto dal generale Castagna al comando del XXX corpo d’armata a Sassari [Tedde: 66].

Alle prime ore del 16 un reparto della divisione Bari in marcia verso Arzachena si imbatté in un gruppo tedesco di retroguardia poco numeroso che avrebbe potuto essere facilmente sopraffatto; ma il generale Di Nisio, comandante della Bari, ricevette l’ordine del generale Castagna di non attaccare perché il reparto tedesco era stato «… facoltizzato a pernottare sul posto», avrebbe potuto però attaccare il giorno dopo, il 17. I reparti della divisione Bari raggiunsero Palau nel tardo pomeriggio del 17 appunto, ma non avevano chi attaccare perché retroguardia e colonna tedesche avevano già passato lo stretto di Bonifacio [Tedde: 66-67].

Sempre il giorno 16 accadde un altro fatto significativo. Una colonna al comando del colonnello Leonardo Motzo riuscì a raggiungere a nord di Tempio una posizione tatticamente importante dalla quale bloccare i reparti tedeschi in marcia verso i porti di imbarco per la Corsica. Motzo riuscì a far convergere sulle colline dove aveva schierato le sue truppe gli abitanti dei paesi circostanti chiamandoli a combattere insieme con i suoi soldati contro i Tedeschi per impedirne l’imbarco. Chiese per radiotelefono al generale Castagna al comando del XXX corpo d’armata l’autorizzazione all’attacco, cosa che al momento gli fu negata perché occorreva un ordine scritto del generale Basso, ordine che non arrivò mai. Arrivò invece Lungershausen che impose di rimuovere gli sbarramenti che bloccavano la strada appellandosi agli ordini del superiore di Motzo, che mostrava di conoscere piuttosto bene. Al colonnello Motzo fu anche rimproverato di non essersi attenuto alla disciplina, cosa che lo portò in seguito ad abbandonare l’esercito [Tedde: 67-68].

Il generale Basso in un suo libro del 1947 riferirà a questo modo il comportamento del generale Castagna: «Per il giorno 16 in verità mi attendevo che qualche cosa si facesse di veramente aggressivo da parte delle truppe del XXX corpo d’armata. Le notizie che mi pervenivano parlavano di prosecuzione di marce, raggiungimento di obiettivi territoriali, ricevevo per conoscenza copia di ordini operativi bene elaborati e stilizzati, ma in pratica non mi risultava che il nemico fosse stato addentato. Feci telefonare e telefonai io stesso al comando del XXX corpo d’armata per sollecitare una decisiva e risolutiva azione offensiva e infine… disposi di effettuare l’attacco il mattino successivo» [cit. in Tedde: 66]. Ma, come si è già osservato, il giorno successivo, il 17 settembre, i Tedeschi avrebbero completato il passaggio in Corsica.

In effetti, il Comando FF.AA. della Sardegna dopo l’attacco all’aeroporto di Vena Fiorita ordinava che da quel momento i militari tedeschi ancora nell’isola dovevano essere catturati e disarmati e disponeva con marconigramma diretto al Comando Marina della Maddalena che le batterie aprissero il fuoco contro i natanti che attraversassero lo stretto di Bonifacio. Analoghe disposizioni venivano date al Comando dell’Aviazione affinché venissero bombardate le motozattere in navigazione nelle Bocche di Bonifacio.

Ma tali ordini o non vennero eseguiti o vennero eseguiti in ritardo e senza conseguenze per i Tedeschi, se il giorno successivo, il 16 settembre, il generale Basso doveva reiterare gli ordini di attaccare le forze tedesche anche in trasferimento. Ma si trattava di ordini e provvedimenti tardivi e inefficaci perché i Tedeschi stavano per ultimare lo sbarco in Corsica «… seguiti a rispettosa distanza dalle truppe di Badoglio», come riconosceva un comunicato tedesco [cit. in Tedde: 68].

Osserva il generale Casula: «Quanto meno il gen. Basso avrebbe dovuto disporre spostamenti atti (così come ha fatto il generale tedesco) a controllare, per poi tempestivamente interdire, ogni movimento al nemico. Stando a quanto il generale Basso espone [nel suo libro] nessun movimento del genere è stato da lui predisposto né si è effettuato […] in modo particolare non appare nessuna speciale predisposizione per La Maddalena data l’importanza vitale del possesso di quest’isola» [«La Nuova Sardegna», 7 settembre e 9 settembre 1947].

10. Gli antifascisti sardi contro l’«accomodante accordo»

A completare il contesto del progetto del generale Basso, della battaglia di La Maddalena, della conferma successiva delle decisioni di favorire comunque il passaggio dei Tedeschi in Corsica, vale la pena riferire dell’iniziativa degli antifascisti sardi.

Il Comitato di concentrazione antifascista di Sassari, avuta notizia dell’accordo per il passaggio dei Tedeschi in Corsica, si recò dal generale Basso per protestare contro questo «accomodante accordo», dice lo scrittore Giuseppe Dessì, che faceva parte del Comitato. Si fece presente al generale che in Corsica c’erano truppe italiane già in difficoltà, e che l’afflusso di nuovi contingenti tedeschi avrebbe portato alla loro distruzione. Il Comitato sosteneva che bisognava annientare in Sardegna i Tedeschi e impadronirsi dei loro mezzi corazzati. Il generale Basso, però, si mise a ridere: «Calmatevi! Non vorrete insegnarmi il mio mestiere!». Aggiunse poi che le truppe italiane non erano assolutamente in grado di «annientare» i tedeschi «armati benissimo», e che sarebbe stato assurdo pretendere che i soldati e gli ufficiali italiani si mettessero a combattere da un momento all’altro contro quelli che fino a quel momento erano stati i loro alleati, «anzi i loro camerati». «Il generale – ricorda Dessì – ci congedò molto cortesemente. Uscendo, mi ricordo di aver visto il generale Castagna che dalla finestra del suo ufficio ci guardava con aria di trionfo e di scherno» [Spanu Satta: 180].

La sera del 17 settembre 1943 l’imbarco delle truppe tedesche e dei reparti filotedeschi della Nembo da Palau e Santa Teresa di Gallura era in pratica ultimato.

11. Dalla Sardegna alla Corsica al continente

In una prima fase, dall'8 al 12 settembre, in Corsica vi era una schiacciante superiorità italiana sui Tedeschi che Pierluigi Bertinaria valuta di 26 a 1. Nella seconda fase, dal 12 al 17 settembre, l’arrivo in Corsica della 90a divisione, cambiava i rapporti di forza dei Tedeschi contro gli Italiani, ma questi ultimi continuavano a mantenere una consistente superiorità di uomini e armi [Bertinaria in Battistini e Tuccinardi: 184].

Il comando delle forze tedesche fu assunto il 7 settembre dal generale Senger con il compito di gestire il passaggio della 90a divisione dalla Sardegna in Corsica, in quanto solo quest’ultima doveva essere difesa dopo l’eventuale “defezione” dell’Italia. Da mettere in evidenza, dunque, che al 7 settembre i comandi tedeschi avevano intenzione di evacuare la Sardegna ma di tenere e difendere la sola Corsica [Senger: 222; Molony: 374].

Le forze tedesche erano dislocate a sud, vicino a Sartena, allo scopo di prevenire gli sbarchi nemici e mantenere una testa di ponte a Bonifacio per consentire il passaggio senza rischi di uomini e armi dalla Sardegna. Un battaglione anticarro era situato a Porto Vecchio. Ma la difesa dell’isola era affidata anche al VII corpo d’armata italiano con le sue quattro divisioni al comando del generale Giovanni Magli e Senger fungeva da ufficiale di collegamento.

«Il generale Magli disponeva di quattro divisioni. Io, invece, avevo alle mie dipendenze solo le seguenti insignificanti forze in Corsica: la brigata d’assalto SS Reichsführer SS, provvista di soli due battaglioni di fanteria ma di artiglierie relativamente abbondanti, e un reparto anticarro. Ero perfettamente d’accordo con il comando del corpo sul fatto che tutta la costa orientale dell’isola era in pericolo. Le divisioni italiane erano schierate in maniera tale da poter respingere solo uno sbarco sulla costa occidentale. Ciò non escludeva affatto uno sbarco a sorpresa dell’avversario sulla costa orientale, un’operazione che gli avrebbe consentito di conseguire notevoli vantaggi. Gli alleati potevano in tal caso separare le forze tedesche, dislocate e bloccate al sud, dall’importante porto di Bastia sulla costa nordorientale» [Senger: 223].

Senger quindi aveva intenzione, in caso di defezione italiana, di inviare reparti della 90a divisione in arrivo dalla Sardegna lungo la costa orientale, stabilendo così un collegamento tra la punta meridionale dell'isola e Bastia; «Il generale Magli approvò questo piano e disse di voler partecipare alle operazioni di difesa nell’eventualità di uno sbarco nemico sulla costa orientale, con contrattacchi lanciati dall’interno dell’isola!» [Senger: 223].

Senger era arrivato in Corsica il 7 settembre, ma già l’indomani la situazione doveva subire un radicale cambiamento a seguito dell’annuncio dell’armistizio tra l’Italia e gli Alleati. «Ventiquattro ore dopo il mio arrivo la situazione cambiò. Badoglio aveva concluso l’armistizio con il comando in capo degli alleati. Le forze italiane sull’isola erano neutralizzate. Gli insorti francesi entrarono immediatamente in azione. Il generale Magli diceva di non avere ordini e si offrì, nei limiti del possibile, di appoggiare le operazioni tedesche, di rendere possibile l’afflusso delle forze tedesche dalla Sardegna, di contenere l’insurrezione delle bande armate francesi, di impartire alle sue batterie costiere l’ordine di rispondere al fuoco se attaccate dal mare e di lasciare a mia disposizione, come prima, il suo servizio informazioni!» [Senger: 224].

Il 12 settembre i reparti avanzati della 90a divisione raggiunsero Bonifacio. Ricorda Senger: «Nell’Italia continentale le forze armate tedesche avevano iniziato le operazioni di disarmo dell’ex alleato. Il generale Magli si rese conto del pericolo che lo minacciava e anche dell’impossibilità di continuare, seppure in qualità di “neutrale”, una qualsivoglia collaborazione con i Tedeschi. Tra noi due ebbe luogo un colloquio altamente drammatico nel corso del quale il generale acconsentì, con mia grande sorpresa, che distaccamenti tedeschi venissero inseriti nelle batterie costiere italiane. Si dichiarò anche disposto a concentrare le sue truppe all’interno dell’isola, promettendo di astenersi da qualsiasi azione ostile. Tuttavia si rifiutò di sgomberare Bastia, dicendo che doveva assolutamente mantenere il collegamento con l’Italia continentale. […] Era diventato evidente che solo il ricorso alle armi poteva chiarire la posizione di Bastia […]. La situazione ci obbligava ad impadronirci di Bastia» [Senger: 225].

Il 13 settembre, però, il feldmaresciallo Albert Kesselring (comandandante delle forze tedesche in Italia) comunicò che compito di Senger non era più quello di assicurare la difesa della Corsica, ma quello di organizzarne l’evacuazione portando reparti e armamenti sul continente [Senger: 229]. Gli sforzi dei Tedeschi si concentrarono vieppiù sul controllo della costa orientale e delle strade che portavano a Bastia da cui poi imbarcare gli armamenti, mentre gli uomini sarebbero stati trasportati dagli aerei decollati dagli aeroporti di Borgo-Bastia e della Ghisonaccia.

La mattina del 9 settembre il generale Basso aveva comunicato al suo collega in Corsica generale Magli: «Informo che truppe tedesche in Sardegna (90a divisione granatieri e 1° reggimento costiero) hanno avuto ordine trasferirsi in Corsica con mezzi di cui dispongono a Palau e Santa Teresa. Chiesto fin da ieri a superesercito se dovevo oppormi movimento non ho finora (ore 9) avuto ordini, né posso farlo di iniziativa perché nessuna provocazione è stata qui compiuta. Movimento già iniziato stanotte. In ogni modo predispongo concentramento mie truppe zona Gallura e ordino piazza Maddalena tenersi pronta ad agire con sue batterie qualora riceva ordine di impedire passaggio» [cit. in Tedde: 70-71].

Il giorno dopo, il 10 settembre alle ore 18.15, Magli risponde con un messaggio cifrato: «Ringrazio per comunicazione e informo che per quanto richiesto e sollecitato direttive non ho avuto fino a questo momento nessuna risposta. In questa situazione mi sono formulato stesso concetto cioè lasciare a truppe germaniche libertà di movimento purché non siano compiuti atti aperta ostilità contro nostre truppe» [cit. in Tedde: 71].

Il giorno precedente il generale Magli aveva inviato a tutti i comandi, enti, corpi, reparti e servizi una direttiva alla quale tutti dovevano attenersi: «Nostra posizione di “spettatori” armati del conflitto c’impone di non intervenire nei movimenti che comunque compiono truppe tedesche nell’interesse della loro difesa; ma ci impone il dovere assoluto di non accogliere atti di prepotenza quali lo sgombero di località o peggio ancora consegna di armi: al fuoco si risponde immediatamente col fuoco» [cit. in Tedde: 72].

Fino al 10 settembre, dunque, anche il generale Magli condivide con il generale Basso la decisione di lasciare ai Tedeschi che abbandonavano la Sardegna libertà di movimento in Corsica purché non ci fossero atti di aperta ostilità.

A proposito della iniziale disponibilità dei comandi italiani in Corsica, Gerhard Schreiber riporta: «Secondo quanto scrisse Senger und Etterlin nella relazione che inviò poi al comando supremo subito dopo lo sgombero della Corsica, il generale Magli, dopo l’armistizio dell’Italia dell’8 settembre, sarebbe stato ancora disposto a collaborare con i Tedeschi nell’azione antisbarco e ad appoggiare il trasferimento della 90a divisione dalla Sardegna. Anche gli ordini del comandante della Wehrmacht ai reparti dipendenti, ove si faceva sempre cenno all’armonico spirito di collaborazione con le unità italiane, sembravano corrispondere allo spirito di tale intesa. La stessa occupazione del porto di Bonifacio, effettuata dalla brigata SS, fu sottolineata nella relazione ufficiale come effettuata “in accordo con gli italiani”. Di fatto le truppe italiane collaborarono con i Tedeschi anche il 9 settembre, nella repressione di centri di resistenza corsi, nella parte occidentale dell’isola» [Schreiber 1987: 131].

Anche C.J.C. Molony scrive: «Il 7 settembre era arrivato il tenente generale von Senger und Etterlin per assumere il comando delle forze tedesche. Il comandante delle forze italiane, il generale Magli, gli assicurò che le sue truppe avrebbero continuato a combattere i ‘gollisti’ e che non si sarebbe opposto all'evacuazione della Sardegna» [Molony: 375].

Ma i rapporti italo-tedeschi in Corsica dopo il 10 settembre si trasformarono in aperto confronto, per iniziativa più dei Tedeschi che degli Italiani, i quali, pur disposti ad accettare che uomini e armi passassero senza intoppi sul continente, non potevano però permettere di essere presi di mira dai soldati di Senger.

Già il 9 settembre a Bastia si era verificato un incidente che aveva colto di sorpresa anche Senger. Una torpediniera italiana venne attaccata da unità tedesche, i posti di guardia italiani del porto furono neutralizzati, diversi marinai furono uccisi ancora nelle brande. I Tedeschi con un colpo di mano che sorprese gli Italiani presero il controllo del porto di Bastia. La reazione organizzata dal generale Magli, appena messo al corrente, considerata anche la netta superiorità italiana di uomini e mezzi, consentì di riprendere il controllo del porto già la mattina del 9 settembre. Negli scontri gli Italiani ebbero oltre 130 vittime tra morti, feriti e dispersi, i Tedeschi contarono 160 caduti [Carloni: 140-143].

Il giorno stesso Senger e Magli si incontrarono e raggiunsero un accordo in base al quale gli Italiani si sarebbero ritirati verso l’interno per lasciare le strade orientali a disposizione dei Tedeschi che risalivano verso nord per evacuare la Corsica [Carloni: 145].

«Comunque, in nessun caso, da nessuno e da nulla, il comandante italiano si lasciò convincere a ritirare le truppe da Bastia senza combattere e consegnare la città ai Tedeschi» [Schreiber 1987: 132].

«Era diventato evidente che solo il ricorso alle armi poteva chiarire la posizione di Bastia […] La situazione ci obbligava ad impadronirci di Bastia», ricorda Senger nel brano citato più sopra [Senger: 225]. L’obbiettivo dei Tedeschi era il controllo totale di Bastia che avrebbe assicurato senza rischi l’evacuazione delle truppe verso il continente. Al fine di guadagnare tale controllo Senger, sollecitato da un telegramma personale di Kesselring [Schreiber 1987: 132], organizzò l’attacco il 12 e 13 settembre, riuscendo già nella serata del 13 [Schreiber 1987: 133] a impadronirsi della città e del porto. Gli Italiani ebbero perdite importanti: 3000 prigionieri, tra cui un generale e tre colonnelli. Il generale Magli valutò la disfatta dei suoi reparti come una Caporetto, i Tedeschi infatti erano ormai «padroni del porto di Bastia, degli ancoraggi secondari, delle spiagge meglio attrezzate per la messa a terra e la ripresa del mare da parte delle motozattere e delle chiatte Siebel, nonché degli aeroporti necessari all’evacuazione del personale e del materiale meno sostituibile» [Carloni 154-155, 161, 164].

La sera del 14 al generale Senger fu comunicato l’ordine di Hitler di fucilare tutti gli ufficiali italiani e di trasmettere in serata i nomi dei fucilati. L’ordine era basato su una direttiva del comando supremo della Wehrmacht per cui tutti gli ufficiali italiani catturati dopo il 10 settembre dovevano essere trattati come franchi tiratori e fucilati, qualora avessero combattuto dopo tale data. L’ordine non fu però eseguito, sulla base della considerazione che gli ufficiali italiani si erano attenuti agli ordini del loro governo, per cui l’esecuzione sarebbe stata un “caso di coscienza” [Senger: 228-229, Schreiber 1987: 133].

A partire dal 13 settembre e fino ai primi di ottobre sbarcarono in Corsica diversi reparti francesi, marocchini e americani e il 21 settembre si tenne una riunione tra Magli e i generali Giraud, Martin e Mollard per organizzare un piano di attacco alle postazioni tedesche sulla costa orientale e a Bastia. Nei giorni 1, 2, 3 ottobre «si sviluppò l’attacco italo-francese teso alla liberazione della Corsica attraverso il convergere conclusivo di tutti i reparti su Bastia; qui si erano concentrate le residue forze germaniche in fase di evacuazione definitiva» [Carloni: 175].

Le operazioni di evacuazione e imbarco delle forze tedesche erano cominciate già il 16 settembre. Con l’arrivo delle ultime truppe provenienti dalla Sardegna venne infine l’ora dello sganciamento completo con ripiegamento verso nord. Il 26 settembre venne sgombrata anche la testa di sbarco di Bonifacio. L’aeroporto di Ghisonaccia fu abbandonato il giorno 26 e il 2 ottobre fu diramato l’ordine di sgomberare anche quelli di Borgo e Poretto. Dei 60 ponti lungo la strada della costa nessuno rimase intatto dopo il ripiegamento. Tutto sommato, il movimento verso nord si svolse senza crisi importanti anche se fu disturbato frequentemente. Infatti dal 20 settembre le posizioni tedesche furono attaccate da formazioni regolari francesi appoggiate da reparti speciali americani e dagli Italiani. Le unità americane e francesi erano infatti sbarcate ad Ajaccio fin dal 13 settembre. Le ultime truppe tedesche partirono nella notte tra il 3 e il 4 ottobre; più esattamente l’imbarco si concluse alle 22.30 del 3 ottobre [Schreiber 1987: 136]. Senger lasciò la Corsica alle 23 circa del 3 ottobre [Carloni: 185; Schreiber 1987: 136].

Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre si erano imbarcati gli ultimi Tedeschi e la mattina del 4 fecero il loro ingresso a Bastia i primi reparti italiani e francesi [Carloni: 179].

Dal 13 settembre al 4 ottobre gli Italiani ebbero 637 caduti, 557 feriti e un migliaio di prigionieri; i Francesi 72 morti e 270 feriti; i partigiani 172 vittime [Carloni: 179].

Secondo C.J.C. Molony, per via aerea furono evacuati 21.107 uomini e 350 tonnellate di materiali; durante le operazioni furono abbattuti 55 aerei ad opera degli Alleati; via mare furono traghettati 6.240 uomini, 1200 prigionieri, oltre 3.200 veicoli e quasi 5.000 tonnellate di materiali; i Tedeschi in queste ultime operazioni persero circa 17.000 tonnellate di naviglio colpito dai sommergibili britannici e dai bombardieri alleati [Molony: 376; Carloni: 185 e 312].

Schreiber a sua volta riporta i seguenti dati: dal 15 settembre al 4 ottobre via mare furono trasferiti sul continente: 6294 tedeschi, 700 prigionieri alleati, 3026 automezzi ruotati, 361 pezzi di artiglieria, 105 mezzi corazzati e 5414 tonnellate di materiale vario. L’aeronautica, tra il 18 settembre e il 4 ottobre, svolse voli per 1580 missioni, trasportando 23.192 uomini e 618,8 tonnellate di materiale [Schreiber 1987: 137].

Kurowski, infine, registra i seguenti dati: dagli aeroporti di Ghisonaccia, Borgo e Poretto furono portati sul continente 21.107 soldati e 350 tonnellate di materiali; via mare arrivarono sul continente 6.294 soldati tedeschi, 700 prigionieri, 3.026 veicoli, 362 guns, 105 veicoli blindati e 5,414 tonnellate di materiali [Kurowski: 248].

I Tedeschi considerarono l’evacuazione della Corsica un grande successo. Hitler in persona inviò un telegramma al comandante della Wehrmacht dell’isola, giudicando lo sgombero un’operazione “eccezionale” nel cui successo a stento si sarebbe potuto sperare, esprimendo tutta la sua riconoscenza. Lo stesso Senger riferì che i motivi del successo furono determinati innanzi tutto dall’elevato morale delle truppe, dal livello di cooperazione realizzato, dopo le prime difficoltà, tra esercito ed aeronautica e dalla scadente azione di comando dell’avversario [Senger: 235; Schreiber 1987: 137]

Osserva Schreiber che «i Tedeschi ottennero un vantaggio tattico per cui si può parlare perfino di successo, se consideriamo il recupero di 30.000 uomini e preziosi materiali. Ai fini di un’accurata analisi questo resta fondamentalmente importante in un ambito operativo strategico» [Schreiber 1987: 138].

Un documento del Comando tedesco in Corsica rivendica l’esito positivo delle operazioni di uscita dalla Corsica: «Il successo delle operazioni di ritirata consisteva nel fatto che riuscì, come da ordini ricevuti, il trasferimento in terra ferma di: circa 29.700 uomini; tutte le armi pesanti, 3420 veicoli, tutti i mezzi corazzati non distrutti in combattimento, i cannoni di attacco, mezzi speciali e veicoli speciali, tutti gli apparecchi di informazione ad alto valore dell’esercito tedesche e della Luftwaffe e poi in ultimo 5891 apparecchi speciali, materiali, munizioni, mezzi di sussistenza, bottino di guerra, ecc.

Il successo si basa su tre fattori […] c) Il nemico era comandato male, e non si era nemmeno accorto delle opportunità che gli si erano presentate di sbarrare la strada alle forze, la cui presenza in Corsica all’inizio era molto debole, sbarcando al momento opportuno sulla costa est, oppure di bloccare il suo ritiro verso il mare con seppur deboli forze di alto mare. Invece si limitò ad una soluzione non proprio geniale, di sbarcare le sue forze ad Ajaccio e con esse poi sferrare una pressione frontale continua con le truppe regolari, rivolte armate e le truppe di Badoglio. Ma questa pressione continua non servì a niente, neanche a disturbare minimamente le operazioni di evacuazione, perché il nemico a forza di sferrare sempre piccoli attacchi, lui stesso si era indebolito. Ed infine, il nemico ha mancato l’ultima possibilità: iniziare un attacco a bassa quota con lanci di bombe, quando era il momento più debole in assoluto per le truppe tedesche e cioè l’ultima sera, allorché vi furono molte perdite a causa di un attacco sottomarino; presumibilmente il nemico mancò questa opportunità poiché impegnato nella difesa attiva» [Documento del Comando tedesco in Corsica del 10 ottobre 1943 in Battistini e Tuccinardi: 410-411]

Gerhard Schreiber, specialista di storia militare e dei rapporti italo-tedeschi, ha potuto osservare: «In effetti dopo l’ordine di Hitler del 12 settembre di sgombrare la Corsica i combattimenti erano del tutto inutili. Costarono morti e feriti, ma il grosso dei Tedeschi riuscì a raggiungere il continente con gran parte dell’equipaggiamento» [Schreiber 1992: 137 e nota n. 45]».

E uno studioso italiano, Pierluigi Bertinaria ha scritto: «i Tedeschi avevano alcuni elementi importanti dalla loro parte:

– l’alta professionalità delle truppe tedesche e specie dei loro Comandanti. Superiori ad ogni elogio l’Ammiraglio Meendsen-Boelken e i Comandanti delle unità navali che hanno saputo operare senza paura 1 contro 100, riuscendo, sia pur a prezzo di sensibili perdite (18 navi), a passare il mare tra Palau, Santa Teresa di Gallura e Bonifacio, Porto Vecchio e infine da Bastia a Livorno-Piombino. Notevoli le prestazioni anche delle unità aeree, specie nel periodo finale delle operazioni, che hanno compiuto centinaia di voli tra gli aeroporti di Borgo (Bastia) e Ghisonaccia e quello di Pisa.

— la mancanza di coordinamento tra le forze italiane e quelle alleate, come del resto in tutto l”‘affaire” dell’8 settembre; in particolare la mancanza di un Comandante unico cobelligerante in Corsica. Ci sarebbe stato Magli, definito dal critico militare Canevari “granitico”, ma le rivalità politiche fecero sì che troppi comandassero (Magli, Martin, Pedrotti, Louchet, Giraud, de Gaulle, il Partito Comunista, Paul Colonna d’Istria, ecc.)» [Bertinaria in Battistini e Tuccinardi: 184].

Un esponente militare francese, il tenente colonnello Bernard Masson, in occasione di un convegno riassunse con enfasi non del tutto giustificata il suo punto di vista: «Così, il 4 ottobre, al termine di un’audace operazione pianificata da tempo, lanciata sotto la pressione degli eventi e condotta in condizioni molto diverse da quelle previste, la Corsica fu liberata da tutti i nemici» [Masson in Battistini e Tuccinardi: 209].

Ma forse sarebbe più rispondente alla realtà dire che la Corsica più che liberata era stata evacuata.

In contrasto con il successo delle operazioni di evacuazione rivendicato dai Tedeschi, diversi storici hanno espresso un giudizio assai positivo sulla condotta del generale Magli: «solo in Corsica il comando delle forze armate italiane colà dislocate impartì, subito dopo l’armistizio, l’ordine di combattere contro i tedeschi, e ne ottenne l’esecuzione riportando un successo che avrebbe potuto avere proporzioni assai maggiori qualora anche altrove (mi riferisco, ovviamente, in primo luogo alla Sardegna) fosse stata seguita un’identica linea di condotta» [Frassati, in Battistini e Tuccinardi: 83]; Aga Rossi: «Magli applicò alla lettera la “Memoria 44”» [Aga Rossi: 148]; Bertinaria: «dove Comandanti di razza come il generale Magli hanno fatto il loro dovere e si sono assunte le responsabilità che a loro competevano, si è potuto, almeno in parte, porre rimedio alle più gravi carenze dei Comandi Superiori» [Bertinaria in Battistini e Tuccinardi: 185].

Ma ci si può chiedere come mai – se le operazioni contro i Tedeschi condotte da Italiani, Francesi e Americani registrarono un tale “successo” – Hitler e Senger si complimentarono per la riuscita dell’evacuazione massiccia di uomini e mezzi.

Nell’intervento su «La Nuova Sardegna» del 26 ottobre 1947 il generale Basso fa rilevare che da parte del generale Magli, quando ancora della 90a divisione erano passati in Corsica «solo 4-5 mila elementi, in massima parte ammalati e servizi non combattenti, […] purtroppo si era tollerato che la brigata tedesca già esistente in Corsica costituisse quella solida base di sbarco contro la quale, io dalla Sardegna, non avevo proprio nulla da fare».

Giovanni Antonelli, nel settembre-ottobre 1943 Capo Ufficio Operazioni di un raggruppamento in Corsica, ha lasciato questa testimonianza: «Io desidero brevemente fermarmi ad alcune considerazioni sul primo periodo importantissimo, a mio parere decisivo, che seguì la notizia dell’armistizio e cioè sui quattro giorni dal 9 al 12 settembre. La chiave di tutti i successivi avvenimenti per me sta in quei giorni, cioè nel comportamento che il Comando di Corte [il generale Magli] tenne in quei giorni. Si è ufficialmente riconosciuto che gli unici vincitori in Sardegna ed in Corsica sono stati i tedeschi che sono riusciti a riportare a Livorno, quasi senza danno, il loro corpo di spedizione. Sono state illustrate statistiche che dimostrano una schiacciante superiorità in uomini e mezzi da parte italiana; ebbene se questo è tanto vero ed incontestabile che, per quanto riguarda la Sardegna sono state mosse gravissime accuse al gen. Basso, occorrerebbe individuare se ci sono state deficienze anche nella condotta delle operazioni in Corsica e quale ruolo in questa vicenda ha svolto il Comando di Corpo d’Armata. Va detto subito chiaramente che dalla notizia dell’armistizio fino all’11 sera, nessun ordine preciso circa il comportamento da tenere con i tedeschi venne dal Comando di Corpo d’Armata; ci si disse soltanto che noi dovevamo essere “spettatori” della eventuale lotta tra i tedeschi ed i partigiani: una posizione quanto mai scomoda ed imbarazzante, quando si consideri che già dal mattino del 9 si presentò al nostro Comando a Zonza, uno dei capi della Resistenza corsa, il maggiore Pietri, con grandi dichiarazioni di amicizia e di stima, ma con il chiaro intendimento di coinvolgerci nella loro guerriglia contro i tedeschi; guerriglia che ebbe poi luogo con vari scontri, perfino a pochi passi dall’albergo del nostro Comando. Noi assistemmo imperterriti, inviando sul posto soltanto l’ufficiale medico e gli infermieri per raccogliere ed assistere i feriti. Anche dopo altri scontri, i partigiani insistevano perché almeno dessimo loro le armi, se non volevamo combattere. L’unico ordine che venne fu quello del 10 settembre, di consentire che venissero affiancate alle nostre batterie costiere di artiglieria le guardie tedesche; ci si disse che era una richiesta del Comando tedesco, che, data la nostra incertezza, voleva garantirsi che noi non cedessimo quelle armi agli anglo-americani in caso di sbarco o ai partigiani. Naturalmente questo ordine del Corpo d’Armata ci privava del tutto della necessaria autonomia nell’impiego dell’artiglieria; e in specie per quanto riguarda la Marina, l’ordine fu accolto malissimo, perché i marinai erano decisi e desiderosi di combattere contro i tedeschi; del resto, il nostro Raggruppamento non aveva grandi forze di artiglieria (si pensi, ad esempio, che nei pressi di Portovecchio avevamo piazzato cannoni di preda bellica russa, per i quali però non erano mai arrivate le munizioni). Quindi per noi quell’ordine più che un grande valore operativo, ebbe un valore morale, naturalmente controproducente, in considerazione della ormai comune convinzione che l’inevitabile (e per moltissimi di noi auspicabile) sbocco della situazione sarebbe stato lo scontro con i tedeschi, il cui inserimento nelle nostre batterie aveva ben altro scopo che quello ufficialmente dichiarato. È a mia conoscenza che di fronte ad un ordine di tale gravità, il Comandante del 155° gruppo di artiglieria costiera, ten. col. Bucci, di stanza a Portovecchio, volle chiedere conferma direttamente al Comando di Corte e questa conferma la ebbe dal Sottocapo di Stato Maggiore, T. Col. Angelo Ottone» [Antonelli, in Battistini e Tuccinardi: 315-316].

In conclusione, resta il fatto che le forze italiane in Sardegna e Corsica, oltre 200.000 soldati, più quelle francesi e le formazioni dei partigiani corsi, non riuscirono a impedire che la gran parte delle forze tedesche con i loro armamenti e materiali passassero dalla Sardegna e dalla Corsica nel continente per andare a rafforzare gli altri reparti al comando di Kesselring.

12. Dove vanno e per fare che cosa i Tedeschi

Ritroveremo la 90a divisione in Toscana a fine settembre, poi lungo la riviera adriatica, quindi nel Lazio nei pressi di Roma; nel gennaio 1944 combatteva sulla Linea Gustav; dal 1° febbraio a Cassino. La divisione, che aveva subito pesanti perdite, venne trasferita alla fine di luglio oltre l’Appennino presso Modena e Parma, per poi essere spostata alle spalle di Genova. Ad agosto iniziò ad operare in Piemonte, conquistò i passi di confine tra Italia e Francia per consentire il rientro delle unità tedesche dalla Francia meridionale. Da fine settembre alla Liberazione continuò a combattere in Italia, in Romagna ed in Emilia, ritirandosi verso il Lago di Garda, dove si arrese agli Inglesi il 28 aprile 1945.

Il generale Basso su «La Nuova Sardegna» del 23 ottobre 1947 minimizza l’apporto della 90a divisione alla guerra dei Tedeschi sul continente italiano, almeno nella sua struttura “sarda”: «La 90a Div. Tedesca è passata poi nel continente, ma è ricomparsa sul fronte avversario, tra le unità combattenti solo ben tre mesi dopo, il che significava che abbisognava di parecchio ossigeno per rimettersi da quel che ad essa era occorso». Il generale Basso, senza precisare che cosa «era occorso», sembra alludere ad uno stato di debolezza delle truppe di Lungershausen all’uscita dalla Corsica, ma ciò contrasta con altre sue affermazioni circa la forza degli uomini e dei mezzi che veniva attribuita alla 90a divisione [«La Nuova Sardegna», 26 ottobre 1947].

L’osservazione del generale Basso ricorda quella di Kesselring: «Non potei impiegare subito la 90a divisione Panzer Grenadier, che era arrivata dalla Sardegna via Corsica... inoltre, era difficilmente in grado di prendere parte a battaglie importanti» [cit. in Masson: 215].

Ma le valutazioni di Basso e Kesselring sembrano contrastare con quella di Hitler in persona che si complimentò con Senger per la straordinaria impresa dell’evacuazione della Sardegna e della Corsica e, soprattutto, con i dati relativi al numero dei soldati e alla quantità di armi e materiali che furono portati nel continente, come è possibile rilevare dalle citazioni dai lavori di Molony, Kurowski, Schreiber, Carloni citati più sopra.

Vale anche la pena rilevare che i Tedeschi non furono afflitti dagli scrupoli dei generali Basso e Magli, in difficoltà a trattare da nemici gli ex alleati. Dopo l’8 settembre i Tedeschi non aspettarono di essere attaccati, presero subito l’iniziativa e in modo feroce e sanguinoso; disarmarono oltre un milione di soldati italiani, ne internarono centinaia di migliaia nei campi di concentramento, e Wehrmacht, Waffen SS, polizia misero in atto terribili azioni punitive ai danni dei civili italiani. «L’Italia pianse numerose vittime e fra queste vi furono bambini, donne, vecchi, sacerdoti e prigionieri di guerra. Nomi di località come Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema e tanti altri ancora, richiamano alla memoria crudeltà per le quali la militarità dei soldati tedeschi della Seconda guerra mondiale resterà per sempre stigmatizzata» [Schreiber 1992: 27-28].

13. Il processo al generale Basso e la sentenza del tribunale militare

Le più alte autorità si complimentarono col generale Basso per la qualità del suo comando e per i risultati conseguiti: i generali Roatta e Ambrosio il 19 settembre, addirittura il capo del governo Badoglio il 25 settembre: «Le faccio le mie più vive lodi per come ha esercitato il comando» [cit. in Sentenza-Addis Saba: 358].

Ma il 24 marzo 1945 al generale Basso venne notificato un mandato di cattura, cui seguì il carcere e un processo con l’accusa di «Omessa esecuzione di un incarico (art. 100 c.p.m.g. [Codice penale militare di guerra]) perché Comandante delle FF. AA. della Sardegna alla data dell’armistizio, senza giustificato motivo, non eseguiva l’ordine di operazione contenuto nella Memoria 44, non raccogliendo le gravi provocazioni tedesche, tra cui specialmente l’occupazione della Maddalena; e perché nelle stesse circostanze non eseguiva l’ordine di operazione 5V a lui pervenuto il 12 settembre 1943, ribadito dall’ordine 21V a lui pervenuto il successivo giorno 13, di impedire il passaggio delle truppe tedesche dalla Sardegna alla Corsica» [Sentenza-Addis Saba: 359, 368].

A conclusione del processo, con sentenza emessa il 28 giugno 1946, il Tribunale Militare territoriale di Roma: «ASSOLVE Basso Antonio dalle imputazioni specificate in epigrafe, per non costituire reati i fatti ascritti. Ordina la liberazione di Basso Antonio se non detenuto per altra causa» [Sentenza-Addis Saba: 379].

Le motivazioni del tribunale militare che portarono all’assoluzione del genenerale Basso possono essere così riassunte per punti [Sentenza-Addis Saba: 367-379].

1) La Memoria 44 non recava veri e propri ordini, costituendo piuttosto un insieme di direttive impartite ai diversi Comandi militari, che avrebbero dovuto applicarle secondo le situazioni e contingenze locali, con una larga sfera cioè di discrezionalità.

2) L’espressione «far fuori le forze tedesche» non era affatto chiara e poteva essere interpretata, come Basso la interpretò, come equivalente a espellere, mandar via. «Troppo generica era poi la espressione “reagite se attaccati” compresa nel proclama del maresciallo Badoglio dell’8 settembre, perché potesse considerarsi impegnativa come un ordine tassativo e d’altra parte anche la sua attuazione non poteva essere che in funzione della situazione locale e dei mezzi a disposizione».

3) I Comandi italiani dovevano reagire con le armi solo se le forze tedesche avessero commesso atti di particolare gravità contro organi di governo (centrali o periferici) o contro forze armate italiane e doveva trattarsi non già di azioni isolate, ma di azioni collettive.

4) Indubbiamente quello di La Maddalena del 9 settembre era un caso di notevole gravità, ma si trattava di un caso isolato e ben delimitato, senza cioè alcuna di quelle pericolose e gravi difficoltà che secondo la Memoria 44 avrebbero potuto giustificare una reazione di vasta portata da parte del comando delle FF. AA. della Sardegna.

5) La consistenza delle forze italiane a fronte di quelle tedesche è stata fortemente esagerata, perché, se è vero che in Sardegna vi erano 111.552 uomini di truppa e 5.011 ufficiali effettivamente presenti, di fatto solo 35.000 erano effettivamente utilizzabili, per di più modestamente armati e dotati di pochi carri armati (una novantina), per altro poco mobili per la carenza di parti di ricambio. «Di fronte invece si trovava una divisione corazzata tedesca fornita di potenti armi moderne automatiche e dotata di un gran numero di carri armati che, dati gli accorgimenti usati dai germanici non è stato possibile precisare ma che doveva oscillare tra i 200 ed i 300. Si trattava pertanto di un complesso organismo militare potentemente armato e molto mobile, che con i suoi ventimila uomini circa rendeva ben ardua l’impresa che contro di esso avrebbe dovuto tentare il gen. Basso. Ciò in specie a partire dal 12 settembre, dalla ricezione cioè dell’ordine 5V, in quanto dal 9, come si è rilevato, erano iniziate le operazioni da parte dei tedeschi per il loro esodo dalla Sardegna, sino allora non contrastato per le ragioni sopraindicate».

6) «La situazione morale: da una parte le truppe tedesche, bene equipaggiate e meglio armate, dotate di un forte e tradizionale spirito bellico, già preparate all’armistizio, dall’altra le truppe italiane male equipaggiate e peggio armate, costrette da un momento all’altro a cambiare di fronte di guerra e a considerare nemico l’alleato del giorno precedente, col quale a quanto emerge dalle concordi dichiarazioni dei testi, avevano generalmente vincoli di cameratismo».

7) «La preoccupazione del gen. Basso, che negli ultimi tempi rivestiva anche l’ufficio di Commissario civile della Sardegna, di risparmiare per quanto possibile all’isola ed ai suoi abitanti, già così provati dai bombardamenti aerei e dalla interruzione delle comunicazioni col continente, che rendeva sempre più difficile provvedere all’alimentazione anche dei civili, tutti i gravi danni che sarebbero derivati alle persone ed alle cose da una guerra combattuta nell’isola, guerra che da parte dei tedeschi sarebbe stata indubbiamente condotta senza pietà».

8) «Un’azione che avventatamente fosse stata tentata dalle truppe italiane prima del 16, avrebbe potuto facilmente risolversi in un disastro con la conseguente occupazione da parte delle truppe tedesche, sia pure temporaneamente, dell’isola con tutte le prevedibili gravi conseguenze nell’economia della guerra nel settore italiano».

9) Il comportamento del generale Basso, pur non scevro di errori tecnici ha «finito col produrre benefici risultati, che si sono favorevolmente ripercossi in tutta la successiva azione bellica italiana».

Da parte sua, ricordando quelle ore tremende, il gen. Basso osserverà: «Quali ragioni avevo per oppormi? … Feci un semplice e rapido ragionamento di questo genere: se anche nel continente i tedeschi manifestassero il proposito di ritirarsi verso nord, cosa farebbe il governo italiano nell’interesse dell’Italia? Pensai che avrebbe offerto loro ponti d’oro e penso tuttora che avrebbe fatto molto bene, evitando così alle nostre povere regioni della Campania, del Lazio ed oltre, ed alle popolazioni già tanto provate, tutti gli orrori di una nuova guerra, facilmente prevedibile molto più aspra e disastrosa per noi, anche se vittoriosa, perché combattuta in casa nostra. Ed anche gli eserciti alleati, con i quali era stato stipulato l’armistizio, avrebbero avuto il gran vantaggio di evitare l’immane sforzo che hanno poi dovuto affrontare, per spingere in su le unità tedesche, provocando con giusta ed anche ingiusta necessità un cumulo di rovine per noi» (cit. in Spanu Satta: 149-150).

14. La valutazione degli storici

Ma «tutti gli orrori di una nuova guerra» risparmiati ai Sardi, i Tedeschi non li risparmiarono agli Italiani della penisola, perché le truppe della 90a divisione con i loro armamenti non andarono in pensione in Germania ma, passando per la Corsica (dove il generale Magli, disposto inizialmente a fare come il generale Basso, solo in un secondo tempo, e con esiti controversi, tentò di ostacolare i Tedeschi), vennero dislocate in diversi teatri di guerra nella penisola, dove appunto – fino al 28 aprile 1945, quando si arresero agli Inglesi nei pressi del lago di Garda – ripresero a seminare morte e distruzioni risparmiate alla Sardegna dalla strategia del generale Basso.

Le vicende dell’8 settembre in Sardegna e il comportamento del generale Basso sono stati oggetto di valutazioni assai differenti.

Le ragioni di Basso sono state sostanzialmente accolte da alcuni storici sardi: «In tal modo, al di là della valutazione di merito su tale vicenda, per la quale Basso, chiamato a rispondere per “omessa esecuzione di incarico” davanti al tribunale militare di Roma, fu assolto con formula piena nel giugno del 1946, dopo quasi due anni di carcerazione preventiva, furono risparmiati altri lutti ed altre devastazioni ad un’isola già stremata dai bombardamenti, dall’isolamento e da una cronica arretratezza» [Cardia: 458].

Antonio Tedde, che della guerra conosceva le tattiche e gli orrori, per averla fatta in Africa settentrionale (dove Rommel lo aveva decorato sul campo con la croce di ferro), al comando della divisione Calabria in Sardegna l’8 settembre 1943, capo di stato maggiore del CIL (Corpo Italiano di Liberazione) nel 1944, valuta con grande severità l’aver permesso ai Tedeschi di abbandonare la Sardegna senza colpo ferire, concedendo loro anzi piena libertà di movimento e favorendoli in ogni richiesta di mezzi, dagli autocarri al carburante.

In primo luogo, argomenta Tedde, il rapporto numerico delle forze in campo era del tutto favorevole agli Italiani: 4,5 a 1 in Sardegna, 17 a 1 in Corsica. Il migliore armamento, la maggiore mobilità, l’addestramento dei Tedeschi non erano in grado di rovesciare tale rapporto di forza. In secondo luogo, la conformazione del territorio, lo stato delle strade e dei ponti, la necessità per i Tedeschi di dover attraversare due bracci di mare prima di raggiungere il continente italiano offrivano agli Italiani delle serissime opzioni tattiche in vista di una sicura vittoria contro i Tedeschi. In terzo luogo, evitando di attaccare la 90a divisione si rinunciava all’unica occasione offerta agli Italiani di sconfiggere da soli i Tedeschi, privandosi così dell’opportunità da un lato ad indebolire i Tedeschi sul continente, dall’altro ad acquisire quel rispetto e quella considerazione presso gli Alleati che invece crudamente mancavano; il 13 settembre 1943, infatti, Eisenhower scriveva al Capo di Stato Maggiore americano Marshall: «La situazione in Sardegna ed in Corsica mostra quanto di poco aiuto ed inerti siano realmente gli italiani. In entrambi i porti essi disponevano della forza sufficiente per buttare a mare i tedeschi. Invece, apparentemente, non hanno fatto nulla, sebbene qua e là abbiano occupato un porto o due» [cit. in Spanu Satta: 175]. In quarto luogo, se è vero che il “quieto operare” del generale Basso risparmiò ai Sardi e alla Sardegna perdite e danni, tali perdite e tali danni furono moltiplicati per dieci quando la 90a divisione tedesca riprese a combattere nella penisola dove si era trasferita senza perdite di rilievo.

Perché il generale Basso perseguì con ostinata determinazione la linea di non intralciare la partenza dei Tedeschi? Di nuovo, ovviamente, gli interpreti si dividono. Vi è chi risponde: per evitare altre distruzioni e altre sofferenze alle popolazioni. Altri, Tedde ad esempio (p. 68), perché mancava di carattere e capacità strategiche, e perché, secondo Spanu Satta (p. 73), era «un burocrate meridionale in uniforme, attento, scrupoloso, anche intelligente, ma al quale non si doveva né si poteva chiedere di più di quanto potesse dare».

«I Tedeschi non furono dunque “scacciati” dalle due isole» conclude Tedde, «semplicemente se ne andarono come era loro intendimento e loro interesse: Sardegna e Corsica non furono “liberate” dagli italiani, ma semplicemente evacuate per libera determinazione dei tedeschi […] Le cause di questo strano comportamento dei generali Basso, Castagna e Magli? Molteplici e complesse, in parte riferibili alla pochezza degli uomini (non tanto per Magli quanto per gli altri due), prevalentemente alle condizioni spirituali, politiche e materiali del momento» [Tedde: 73].

In ogni caso, è possibile almeno concludere che: «Ancora una volta l’isola rimaneva spettatrice di un grande, tragico evento storico» (Spanu Satta: 148).

* Il titolo dell’articolo si ricollega al titolo del capitolo quarto, parte prima, del libro di F. Spanu Satta.

Bibliografia